12 декабря во МХАТе им. Горького состоялась премьера спектакля «Лавр» по знаменитому роману Евгения Водолазкина. Режиссер и худрук театра Эдуард Бояков уверен: с этой постановкой театр совершил «квантовый скачок» и теперь находится на «острие актуальности». Мечта, констатация факта или пиар? Попробуем разобраться.

Оживление, царящее последние два года вокруг МХАТа – того «доронинского», «горьковского», «другого», «того» (с жестом направления и полушепотом), о котором с 1987 года никто толком не мог сказать, что там вообще происходит, и который чуть ли не обходили по другой стороне Тверского бульвара – без сомнения чудо, коим Москва обязана Эдуарду Боякову. В толпе операторских расчетов, единиц прессы и приглашенных на ген-прогон «Лавра» прямо забывались обстоятельства современной жизни. Программка безапелляционно высекает: «этот спектакль – главное высказывание обновленного МХАТ им. М. Горького».

В этом новом театре декларативно и практически насаждается «большой стиль», что с начала сезона ударно продемонстрировали «Красный Моцарт» (об Исааке Дунаевском), «Нюрнбергский вальс» (о любви во время трибунала) и собственно «Лавр». После оркестра Военно-космических сил России и «аутентичного» нюрнбергского зала, от постановки романа Водолазкина тоже стоило ждать чего-то громкого и эпичного. МХАТ обновляется, активно сжигая застоявшийся за три десятилетия ресурс «огромности», из терракотового склепа превращаясь в театр с гулким модернистским эхом. Тем примечательней, что за основу спектакля-гвоздя сезона, выдвигаемого в качестве художественного манифеста (или идеологии), взяли постмодернистский роман. Впрочем, противоречия тут нет: постмодерн в версии нового МХАТа осмыслен и применен в своей способности к обильному цитированию и свободному синтезу выразительных средств и идей – скорее, как прикладной метод, нежели установка на кризисное мироощущение.

До премьеры было известно, что «Лавр» создавался как в свое время «Царь Федор Иванович» или «На дне» – с воодушевлением готовящейся «бомбы». Реанимируя пафос правопреемства от Художественно-общедоступного, Эдуард Бояков и постановочные факты сделал частью высказывания. Потому что, когда мы знаем, что труппа посещала Оптину пустынь, учила старославянский и нашла для сцены с волком настоящего волка, мы ответственней подходим к творческому процессу смотрения. Наследуя Станиславскому, который искал натуралистического подобия, водя Качалова и Книппер-Чехову в ночлежки Хитрового рынка, Бояков тренировал актеров на началах приобщения к мистике русской духовности. «Для того чтобы ставить такие спектакли и инсценировать такие книги нужно самому совершить особенное духовное восхождение. Все, кто был причастен к созданию этого спектакля прошли долгий путь к единению и проникновению в высокие смыслы повествования». Так складывался спектакль, в котором в двух составах задействовано пять народных и несколько заслуженных артистов, в числе коих Дмитрий Певцов, Леонид Якубович и Алиса Гребенщикова (не Народная, но вполне народная), настоящая видео-проекционная партитура, сопровождающая трех-с-половиной часовое действо; живой этно-ансамбль, лифт, снег, ладан, распространяющийся по залу и много чего ещё.

«Лавр» инсценирован по принципу живых картин, смена которых послушно следует за кумулятивной структурой романа. Огромную, даже большую часть художественной информации берет на себя рассказчик, зачитывающий целые куски прозы. Именно текст здесь тянет за собой театральное действие, а оно в свою очередь находит наиболее выгодные места для самоиллюстрации. Где-то это – неподвижная мизансцена, где-то монолог или короткая сценка, всегда выразительно обращенная на зрительный зал.

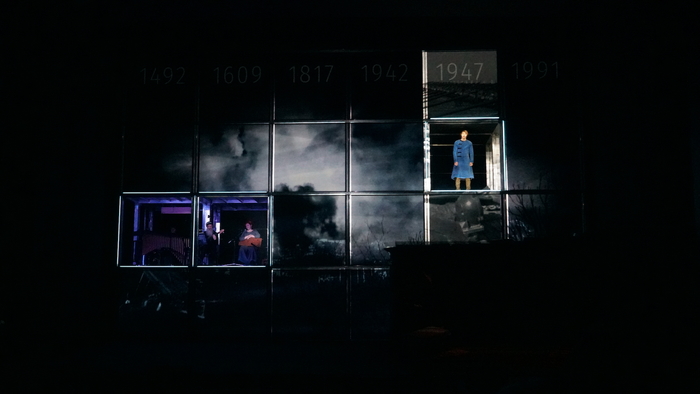

Параллельно возникающий медиаряд и декорации могут изображать что и как угодно, повинуясь как раз той самой логике постмодернистских отсылок: от славянских орнаментов до авангарда и советской хроники. Картинки проецируются на конструкцию из железного каркаса, образующего квардратные ячейки, скрытые ширмами, в которых то и дело возникают персонажи. Этот второй уровень действия задает вертикаль и обратную перспективу, необходимые в агиографической символике – ход, который Бояков заимствовал из иконописного канона, где центральное изображение часто обрамлено маленькими ростовыми портретами.

Довершает впечатление музыка, чья задача – расставлять гипнопедические акценты. Потусторонние переливы гуслей, маримбы, бас-гитары, колесной лиры и «исконного» сопрано Варвары Котовой погружают (должны во всяком случае) зрителя в состояние одновременно полу-узнавания вечного славянского мелоса и концептуальной музыки.

Пафос (и пиар, чего уж там) спектакля во многом строился на невозможности перевода романа Водолазкина на театральный язык, с коей совладали Бояков и его большая команда. И это сущая правда. Постановщики вычитали и сохранили многое рельефной ткани первоисточника. И сюжетную линию, и двоемирие, где сквозь ткань средневековья проступают, как нижние слои иконы, черты будущего (своего рода обратный палимпсест); и иронию с иногда скабрезным юмором. По сути, МХАТ перенес на сцену даже не столько произведение, сколько саму книгу, осмысленную в русле нео-жития. Не отраженными остались, пожалуй, только натуралистические крайности романа (как в эпизоде родов Устины) – но их, допустим, отчетливо читает рассказчик Певцов.

Этот синтетический продукт, состоящий из литературы, диафильма, мюзикла и драматического театра стремится покрыть максимум из той высоты смыслов и эмоций, которые провоцирует «Лавр». В формальном смысле «сверхамбициозную» установку Боякова стоит считать выполненной – да, «Лавра» поставить можно. В том числе и как яркое шоу о святости в пост-святую эпоху. Однако, бьет ли с той же пронзительностью, что и «Лавр» литературный? И что важнее – становится ли «большой стиль» подобного рода – родом театра…современного театра.

В своё время Немирович-Данченко осмелился поставить «Братьев Карамазовых» и тоже решил сохранить в спектакле его литературную основу – с чтецом и в логике «монтажа» сцен. Но это была одна из сложнейших ролей Качалова (Иван Карамазов) в театральном значении этого понятия. Примеров адаптации прозы на отечественной сцене несть числа: и Додин, и Фоменко, и Женовач по-своему подходили к проблеме «перевода». Все это был театр прежде всего. На мхатовском «Лавре» в какой-то момент начинаешь забывать, на какой вид искусства ты пришел: ни один из элементов феерии не берет на себя функции локомотива. И это при в целом достойных актерских работах – другое дело, что игра, существующая тут больше в виде трансляций и раскрашиваний текста, воспринимается добавкой к свето-декорационной основе. Режиссера прежде всего интересовало то прихотливое многообразие, которое он опрокинет на зрителя всей совокупностью выразительных средств, где «старец» Леонид Аркадьевич – такой же штрих, как потомственный волк, гусельный флажолет или испарина на женском плече с одной из видеопроекций.

Мхатовский «Лавр» больше убеждает в том, что перед нами действо о боге и святых подвижниках, чем дает это осознать и прочувствовать. Суть вполне постмодернистская, но, кажется, достигающая не совсем тех целей, что положили себе создатели. В конце концов спектакль неминуемо толкает зрителя к сравнению с романом. Однако последнего очень скоро начинает искушать внутренний голос: «Ты ж уже читал книжку, и она тебе представлялась куда более цельной!»

В погоне за сложностью замысла Эдуард Бояков переключается на безграничность постановочных возможностей и как-то незаметно тянет спектакль (а вместе с ним и театр) в те сферы, где начинаются оперетты, ледовые шоу и юбилейные гала-концерты. Нуждается ли Евгений Водолазкин и его без того культовый роман в подобной рекламе и, тем более, в подобной канонизации – вопрос из сферы какой-то другой компетенции, не театроведческой. Равно оставим в стороне и просветительскую сторону деятельности МХАТа, открыто взявшегося перевоспитывать русского человека, погрязшего во грехе ложных привязанностей и влияний. Однако если «Лавр» – это «острие актуальности» (а в каком-то неуютном смысле это – правда), то нужно тогда пересмотреть шкалу прогрессивности: что теперь архаика и застой – «Электротеатр Станиславский» или Театр.doc?..